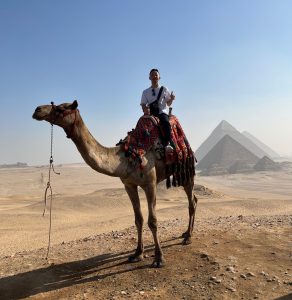

2025年 GW(埴村先生)~北海道・新婚旅行~

【写真】

絶景の洞爺湖。とにかく風が強い!(風速12m/s)

GWにお休みをいただき、北海道に4泊5日の新婚旅行へ行ってきました。

1日目

羽田空港から新千歳空港へのフライトを終え、北海道旅行スタートです。初日はあいにくの雨模様でしたが、最初の目的地は私がずっと行きたかった「エスコンフィールドHOKKAIDO」へ。約2年前に完成した、北海道日本ハムファイターズの新本拠地です。

プロ野球の試合がない日に球場に入れるなんて、他の野球場では味わえない感覚です(一部の座席にも座れます!)。入った瞬間、思わず「すごい!」と声をあげてしまうほど、野球好きには堪らない空間でした。

また、球場内ではたくさんのお店が営業しています。日本ハムの「シャウエッセン」を使用したホットドッグは絶品でした。

夜は「藻岩山」から札幌の夜景を見る予定でしたが、悪天候のため断念。代わりにセイコーマート(北海道で有名なコンビニ)でスイーツなどを買い、ホテルでゆっくりと過ごしました。

2日目

朝食は札幌二条市場にある「小熊商店」で海鮮丼を。北海道で食べる新鮮なウニは、とても美味しかったです。時計台・テレビ塔を観光してから羊ヶ丘展望台へ。

この日はとにかく寒く、気温は真冬の東京と同等(最高8℃、最低2℃)でした。北海道開拓に貢献したクラークの像は、想像以上に大きく立派です。

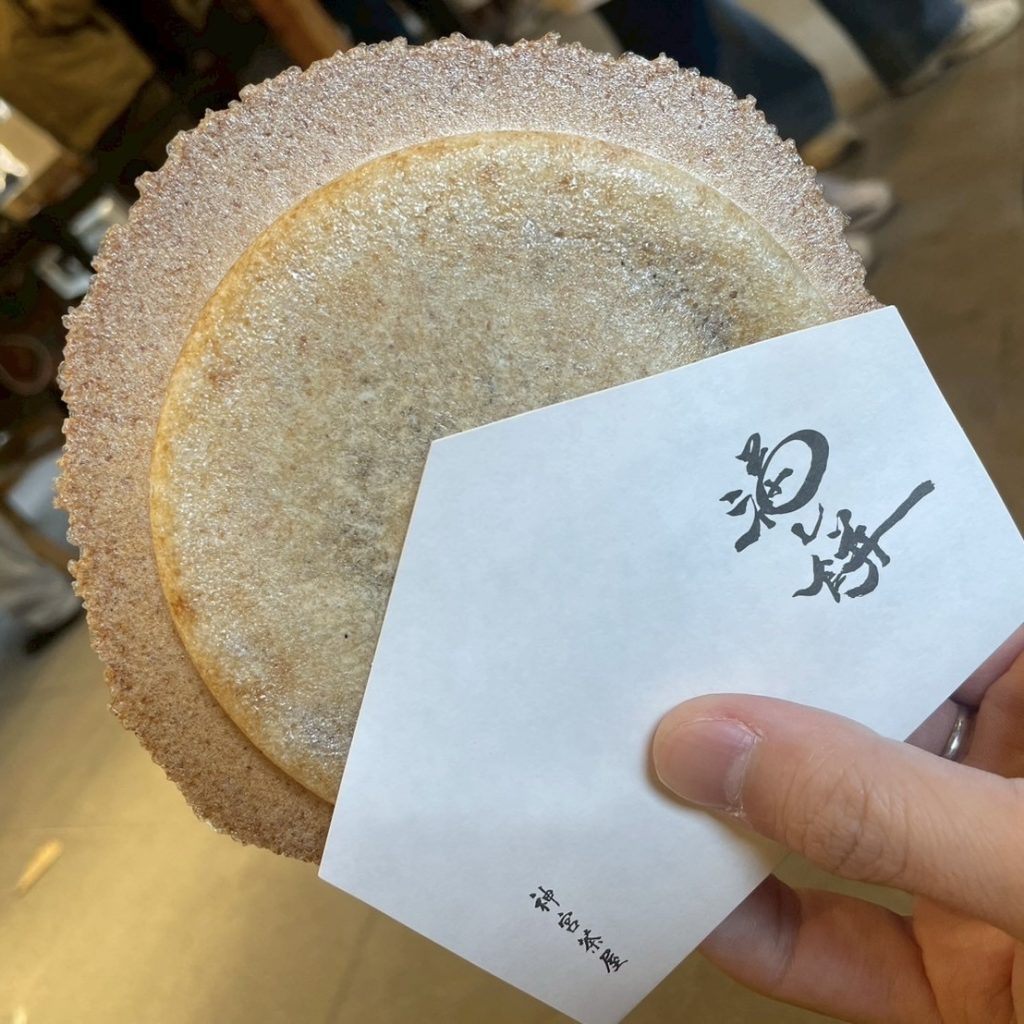

午後は妻のリクエストで札幌市の円山動物園と北海道神宮へ。動物を見て癒された後、北海道神宮限定スイーツ「焼きたて福レ餅」「判官さま」をいただきました。

3日目

※実は、夫婦共にカービィ好きです

白い恋人パークに行ってから、小樽へ移動。オルゴール製作体験(飾りのみ)や、グルメ・ショッピングを満喫しました。個人的には、「かま栄」のパンロールがイチオシです。工場直営店だったので、揚げたてのパンロールをいただくことができました。

-1024x768.jpg)

-1024x769.jpg)

小樽と言えば、景観も特徴的。小樽運河にずらりと並ぶ石造倉庫や、歴史を感じさせる建造物の数々。その存在感は圧巻という言葉がぴったりです。

4日目

朝からレンタカーを借りて、小樽から函館まで合計約270kmのドライブ。北の大地の様々な景色を楽しみ、道中では洞爺湖にも立ち寄りました。長距離運転は疲れますが、音楽をかけながら他愛もない会話をし、非常に充実した時間を過ごしました。

函館は新鮮な海の幸や美しい夜景が有名ですが、開国の際に貿易港として栄えた歴史を持つ街でもあります。その歴史を物語るように、函館には西洋風の美しい建築物が数多く残っているのが特徴です。鮮やかな水色と黄色のコントラストが目を引く「旧函館区公会堂」は、明治時代に建てられたとは思えないほど豪華で、当時の繁栄ぶりを偲ばせます。

夜ご飯は函館を中心に展開するチェーン店「ハセガワストア」のやきとり弁当と「ラッキーピエロ」のチャイニーズチキンバーガーをいただきました。もちろん、カロリーは気にしていません(笑)

夜は函館山から「百万ドルの夜景」を見る予定でしたが、強風のためロープウェイが運休に…。マイカー規制のため車で山頂へ向かうことも叶いませんでした。

5日目(最終日)

最終日は「五稜郭」からスタート。この日は土曜日だったため大混雑でしたが、チケットをコンビニで事前購入しておくという妻のファインプレーもあり、すんなりと展望台へ。GWの函館は桜が見頃を迎えており、五稜郭の桜も綺麗に咲いていました。

昼ご飯はお寿司屋さん「函太郎」へ。「海宝こぼれ巻」は、味はもちろんのこと、その見た目の美しさも大きな魅力です。こちらも開店と同時に入店しましたが、少し遅ければ30分以上は待つであろう人気店でした。まさに計画性の勝利です!

立待岬に寄った後、お昼の函館山に車で登りました。山頂からの眺めは絶景で、北海道の広大さを身をもって実感しました。夜景は、またいつか函館を訪れた際に必ずリベンジします。

5日間、北海道の新鮮な空気を吸い、美味しいご飯を食べ、心身ともにリフレッシュすることができました。引き続き熱意をもって、指導してまいります!